Feldkirch

in literarischen Zeugnissen

|

Ignaz Heinrich von Wessenberg

dichtete 1826:

„Gruß an Feldkirch

Manch alter Freund am alten Ort zeigt

jetzt sein Antlitz mir,

Die bläulichen Vogesen dort, der dunkle

Schwarzwald hier;

So mancher Baum, der Frucht mir bot, der

Traubenhügel Glanz,

Das alte Früh- und Abendrot, im Teich

des Mondes Glanz.

Bist immer jung und wunderschön, du

freundliche Natur!

Indess, die deinen Liebreiz sehn,

vergehn fast ohne Spur.

die Mutter ach! der Vater ach! Sie sehn

dich nimmer blühn,

mit Wehmut blick ich ihnen nach, dort,

wo die Sterne glühn.“

|

Seltenbach vor der Begradigung. Bild

1931. |

|

Postkarte vor 1908 |

Der Freiburger Stadtpfarrer und

Schriftsteller Heinrich Hansjakob fuhr auf einer Fahrt in den Süden

im Frühsommer 1905 durch Feldkirch:

„In dem stattlichen Dorfe Feldkirch müssen

kultivierte Bauern wohnen. Sie fahren auf dem Zweirad ins Heu und an Sonn=

und Feiertagen sicher auch in die weite Welt."

|

|

"Die Straße führt an dem alten Schlosse

der Freiherrn von Wessenberg vorüber, welche hier Grundherren waren

und jetzt ausgestorben sind. Der bekannteste dieses alten

Schweizergeschlechts ist der Konstanzer 'Bistumsverweser' Ignaz

Heinrich von Wessenberg.

Er war in Feldkirch nicht geboren,

verbrachte aber seine erste Knabenzeit hier und kam, so lange seine

Eltern lebten, die seit seinem zweiten Lebens-jahre ständig da

wohnten, immer wieder ins väterliche Schloß zurück.“.

„Heute ist das Stammschloß des alten

Geschlechtes von Wessenberg ver-ödet, und die Güter sind im Besitze

der Bauern.“

(aus: Heinrich Hansjakob, Alpenrosen mit

Dornen. Tagebuchblätter. Waldkirch 1988, S. 8 und S. 13).

|

Sybille Bedford, 1911 in Berlin

geborene Tochter des Ehepaars von Schoenebeck, verbrachte einen Teil ihre

Kindheit im Schloss Feldkirch und berichtet davon recht ausführlich in

ihrem 1989 auf englisch erschienen Buch „Jigsaw. An unsentimental

Education“ (Die Laubsäge. Eine unsentimentale Erziehung; Jigsawpuzzle =

Puzzlespiel); deutscher Titel "Zeitschatten".

Geboren am 16. März 1911 in Berlin -

Charlottenburg als Sybilla Aleid Elsa von Schoenebeck.

Tochter von Maximilian Josef von Schoenebeck

(22.7.1853 - 4.12.1925), in 2. Ehe verheiratet seit 23. Januar 1910 mit

Elisabeth Bernhard, geb. am 24.10.1888.

1935 Heirat mit Walter Bedford.

Nach Aufenthalten in Berlin, Frankfurt,

Feldkirch, Frankreich, Spanien und Italien lebt Sybille Bedford als

Autorin in London.

Mitarbeit an europäischen und amerikanischen

Zeitschriften: Vogue, The New York Times, Esquire, Life Magazine, Saturday

Evening Post, The Spectator, Observer u. a.

Mitglied (Fellow)

der Royal Society of Literature. Companion of

Literatur (eines von 10 Mitgliedern wie u. a. Doris Lessing, Harold Pinter,

Muriel Spark oder V. S. Naipaul).

Vizepräsindentin des Internationalen PEN.

Befreundet mit Elisabeth Jane Howard und 35

Jahre lang mit Aldous Huxley.

|

Ehepaar Elisabeth Bernhard und

Maximilian Josef von Schönebeck |

Sybille Bedford, Karikatur

von Davin Levine |

Sybille Bedford zwischen Aldous Huxley

und Eva Herrmann um 1930.

|

|

Schloss Feldkirch, die beiden Esel,

Ziegen und "Lina". |

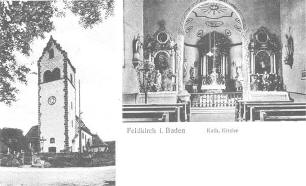

„Es muss das Jahr 1919 sein. Wir sind

wieder in Baden, zu Hause, im Dorf Feldkirch. Ein alter Name – eine

Kirche auf einem Feld. Die Kirche, schlicht romanisch, ist noch da,

unser Haus ist ein kleines Schloss, drinnen Zimmerfluchten, angefüllt

mit meines Vaters Sammlung von Möbeln und Kunstgegenständen, die

Decken sind hoch, und alles erscheint mir unermesslich groß. Vor dem

Krieg, zur Zeit meiner Mutter, war hier viel Leben: meine Schwester

war bei uns und ihre französische Gouvernante, die Zofe meiner Mutter

und eine Köchin, die Mädchen aus dem Dorf, der Haus-diener, ebenfalls

Franzose, der Kutscher und der Stallbursche, der Gärtner und ein

liederlicher Italiener, der das Stromaggregat bediente.

etzt sind wir nur noch zu dritt. Mein

Vater, Lina, eine dünne, drahtige ältere Frau aus dem Dorf, und ich.

Lina ist gütig und geduldig, und sie macht alles. (...) Sie putzt,

kocht, lüftet (wir lüften sehr viel, wegen der Sammlung), sie wäscht,

hackt das Feuerholz und trägt es nach oben, zündet die Öfen und den

Herd an, kümmert sich um das Geflügel und um das, was von unserem

Küchengarten übrig geblieben ist (den Rest haben sich die Nesseln

geholt), und sie mistet mit meiner Hilfe den Eselstall aus.“

(S. 21 f.) |

|

|

Sybille hatte die Aufgabe, zum

Abendessen den Wein zu holen: „In der einen Hand halte ich eine Kerze,

in der anderen werde ich eine Flasche halten (bringe sie vorsichtig

nach oben), mir bleibt keine freie Hand, um mich zu bekreuzigen,

wenn der Geist erscheint. Er ist ein Bischof, Wessenberg war sein

Name, und soll hier in der Halle eine abscheuliche Tat begangen haben.

Lina hat mir eine Beschwörung beigebracht, die ich anwenden soll,

falls ich, was der Himmel verhüten möge, ihn sehen sollte, ein

Liedchen, Alles was atmet, lobe den Herrn, aber das Bekreuzigen

ist ausschlaggebend. Wenn ich wohlbehalten wieder oben in dem

erleuchteten Zimmer bin, mit dem richtigen Wein, und die Kerze ist

nicht erloschen, schenkt mein Vater mir oft ein Stück Lebkuchen oder

ein Paar Geldstücke, Gefahrenzulage.“ (S.43)

„Und wovon lebten wir? Weitgehend

durch Tauschhandel, und hier entwickelte mein Vater, der auf dem Land

groß geworden war, eine gewisse Genialität. Wir hatten nämlich kein

Land, das uns ernähren konnte, nur Park und Rasen, Innenhöfe und

Zufahrten, wo die Nesseln hüfthoch standen. Er hatte eine Wiese von

einem Mann mit einem Pferd umpflügen lassen und das Gras unter

Kartoffeln und Mohn gegeben. Der Mohn diente zur Herstellung von

Speiseöl, Mohnsamenöl – Lina und ich mussten die Kapseln knacken und

schälen, während mein armer Vater, dem das alles zuwider war, traurig

von Oliven träumte. Wir kochten und heizten mit Holz aus dem Park, und

es blieb noch genug, um es gegen Futter für die Esel und Hühner sowie

Mehl für unser Brot einzutauschen. Wir hatten fast dreihundert

Apfelbäume, bekanntermaßen gute Sorten, zum Essen und für Apfelwein,

und auch diese wurden getauscht gegen Milch, Sahne – wir stampften

unsere Butter selbst - , Honig und Arbeitsstunden. Alle paar Monate

kam ein Metzgergehilfe von dem Marktflecken, um ein Schaf oder ein

Schwein zu schlachten. Wir hatten Geflügel und Eier, wir bauten Gemüse

und an einer Südwand sogar Weintrauben an. Aus diesen machte mein

Vater im Oktober ein kleines Quantum guten Weißwein.“ (S. 37 f.) |

|

Schulbild 1921 mit Lehrer Schülin und

Pfarrer Schwendi.

Postkarte mit Schule und altem Rathaus

1960

Heinrich Rinderle, Bürgermeister 1896 -

1926, vor seinem Haus.

Rudolf Kling sen. pflügt mit gemischtem

Gespann

Hausschlachtung 1930

|

„Das Schulhaus war ein neueres Gebäude,

von irgendeiner fernen Autorität in Auftrag gegeben – ein

Klassenzimmer im Erdgeschoß und oben einige Waschräume, eine Wohnung

für den Lehrer und seine Familie -, und es roch nach Zement, Linoleum

und Pisse. Hierher wurde ich eines Tages mitten im Schuljahr gebracht.

Die Kinder, etwa dreißig an der Zahl, saßen in Bänken, ein jedes mit

einer Tafel vor sich, die Mädchen auf einer Seite, die Jungen auf der

anderen, durch einen Gang getrennt. Sie waren dem Alter nach gesetzt

worden, die Sechsjährigen in der ersten Reihe, die Elfjährigen ganz

hinten. Der Lehrer, ein ziemlich junger Mann im Straßenanzug, kam

herein, und alle standen auf und sagten im Chor, Grüß Gott, Herr

Lehrer. Er ging nach vorne und begann mit einer höchst

faszinierenden Tätigkeit – er ließ jede Reihe zur gleichen Zeit etwas

anderes lernen. (...) Wir Neun-jährigen, ein Mädchen und ich sowie

drei Knaben auf der anderen Seite des Ganges, mussten abwechselnd laut

lesen. (...) Der Unterricht wurde in Hochdeutsch mit starkem südlichen

Einschlag erteilt, und auch die Kinder sagten ihre Lektionen auf

Hochdeutsch auf, das ziemlich gestelzt herauskam, doch wenn sie

redeten, auch mit dem Lehrer, verfielen sie wieder in ihre Mundart.“

(S. 40 f.) |

|

„Die Mädchen waren duckmäuserisch, und

die meisten waren ohne große Hoffnung beim Lernen, die Knaben waren

faul und laut. Die Hauptbestrafung waren Tatzen, Rutenstreiche

auf die Hand. (...) Manchmal warf der Lehrer einen Knaben kurzerhand

über das Pult und versohlte ihm das Hinterteil. Der Knabe schrie

gewöhnlich, stoisches Ertragen zahlte sich nicht aus ...“ (41)

„Der Unterricht dauerte nicht lange, da

von den Kindern genau wie von mir erwartet wurde, daß sie zu Hause

mithalfen. Nachmittags von eins bis vier kamen wir unteren Klassen,

morgens von sieben bis elf die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen. Ebenso

richteten sich die Ferien nach den Erfordernisen der Feldarbeit und

der Jahreszeiten – Heuferien, Ernteferien, Kartof-fel- und

Holzhackferien. Ich kann mich auch nicht an viele Hausaufgaben

erinnern. Wenn die Dreschmaschine zum Einsatz kam oder jemand eine

Scheune reparierte, bekamen die Kinder den Tag frei – wir saßen auf

Leitern, bildeten eine Kette und reichten Ziegel hinauf.“ (41)

„... Da waren zunächst die Kinder.

Obwohl sie mir anfangs mit Neugierde und Zurückhaltung begegneten

(ihre Eltern und der Lehrer gaben mir den absurden Namen Baroneß Billi

– Billi wurde ich in meiner Familie genannt, eine Verballhornung der

letzten Silben meines Vornamens), versuchte ich mit dem Eifer eines

Hündchens Freundschaften zu schließen. Wo sind sie jetzt, meine

flüchtigen Gefährtinnen aus Feldkirch (denn meine Schultage waren

gezählt)? Wo waren sie 1933, und was haben sie gemacht? 1939? 1945?

Josephina, meine Altersgenossin, ein stilles, blasses Mädchen mit

streng zurückgekämmten schwarzen Haaren? Clara, auch ein langsames

Kind, Katharina, die sich nie wusch – ich wusch mich auch nicht, wenn

es sich vermeiden ließ – und die ich zu Streichen verleiten konnte,

die fünf Martin-Mädchen, jedes ein Jahr älter und fünf Zentimeter

größer als das nächste und ansonsten genau gleich? Die Mädchen waren

im großen und ganzen eine zahme Gruppe, ihre Vorstellung von Spielen

bestand darin, Arm in Arm Sonntag nachmittags auf der Dorfstraße zu

flanieren und da-bei lauthals traurige Lieder zu singen. Ich wandte

mich bald den Jungen zu und gründete mit drei älteren, Alphons, Robert

und Anton, eine Bande, denn wir hatten dieselben Interessen: meinen

Metallbaukasten, Eisenbahn-spielen, auf einen Ackergaul steigen, wenn

niemand hinsah.

Mich interessierte ihr Zuhause, und ich

ging gern nach der Schule mit zu meinen neuen Freunden. Von ihren

Eltern wurde ich gastlich aufgenommen. Sie saßen bei der

Vier-Uhr-Mahlzeit, Z’fiere ne‘ in badischer Mundart, die eine

Sprache für sich ist. Die Kost war in allen Häusern die gleiche:

kalter roher Speck, Brot und Apfelwein.“ (S. 42) |

|

„Es war ein kleines Dorf, eine lange

kurvige Straße, ungepflastert, ein paar Feldwege, gut

zweihundertfünfzig Einwohner in weniger als fünfzig Häu-sern. Es gab

wohl vier Nachnamen, Rinderle, Faller, Martin und Hauser. Alle

betrieben Landwirtschaft, ausgenommen der Priester und der Lehrer, und

fast alle bestellten ihr eigenes Land. Manche hatten nur einen oder

zwei Morgen, andere hatten dreißig oder vierzig. Einige waren

angeblich durch Hypotheken hoch verschuldet, manche waren recht

wohlhabend. Ein paar hatten noch eine Nebenbeschäftigung wie die

Schmiede, das Postamt (mit dem einzigen Telefon, das um sieben Uhr

abends stillgelegt wurde), den Dorfladen und das Wirtshaus. Alle

führten ein ähnliches Leben. Die Häuser unterschieden sich in der

Größe, waren alle aus Stein, und die mei-sten hatten zwei Stockwerke.

Einige waren blitzsauber mit polierten Koch-herden und Fußböden, einem

reinlichen, ruhigen Wohnzimmer, einem Elternschlafzimmer mit

Warenhauseinrichtung, Doppelbett, Kleider-schrank, gerahmten

Hochzeitsfotos auf der Kommode, oft auch eine Foto-grafie von einem

(vor so kurzer Zeit erst) im Krieg gefallenen Sohn. Einige Häuser

waren weniger makellos, einige waren schlampig. Hinter dem Haus war

der Hof mit dem Misthaufen, der Pumpe und dem Trog, nur das Schulhaus,

das Pfarrhaus und das Schloß hatten eine Wasserleitung. Dahinter lagen

die Ställe und Scheunen, und auch diese sprachen für sich. |

|

Die des Bürgermeisters waren ein

erfreulicher Anblick, die Ställe luftig, die Streu hoch und sauber,

die Kammer mit dem Pferdegeschirr blitzeblank, die Milchkannen

geschrubbt, der Apfelspeicher süßduftend. Hier gab es einen ummauerten

Weingarten. Der Bürgermeister hatte, wie einige andere Großbauern,

vier Pferde, die meisten hatten nur eins, und oft sah man ein Pferd

und einen Ochsen vor ein Fuhrwerk gespannt. Ein Großteil der Arbeit

verrichteten Ochsen, aber ein Mann, der zugleich der Schuster war,

mußte seine einzige Kuh vor den Pflug spannen.“ (S. 43)

„Die Männer konnten ins Wirtshaus gehen,

um zu trinken und Karten zu spielen, ins Gasthaus zum Kreuz, ein

schlampiges, muffiges Lokal, wo es nach nassen Stiefeln und Schnaps

roch – ich bin ein-, zweimal hineingegangen, um Limonade zu holen.“

(45)

„... Ich hatte es vermutet: Einige

meiner Mitschülerinnen hatten Läuse, nicht alle, nicht viele (...)

Meine Haare wurden stündlich mit dem Staub-kamm bearbeitet, Tag für

Tag mit Petroleum gewaschen, bis wir die Läuse mitsamt den Nissen los

waren. Dem unterwarf ich mich, aber jetzt sprach mein Vater ein

Machtwort. Dies war das Ende meiner Schultage.“ (S. 57)

(Alle Zitate aus: Sybille Bedford,

Zeitschatten. Ein biographischer Roman. Reinbek bei Hamburg 1992).

|

|

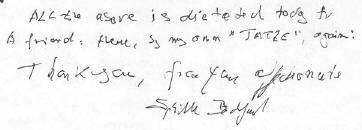

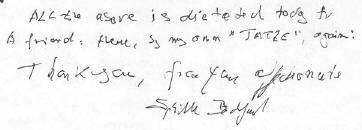

"All the above is

dictated to A friend: Here, my own "Tatze", again:

I thank you,

from your affectionate..." Brief vom 12.

04. 2004.

Aus einem Brief von Frau Bedford an E.

Weeger, 22. März 1993

|

|

Freiherr von Griesinger und Frau Ilonka.

Schlossbewohner 1926 - 1958.

|

|

Pfarrkirche St.Martin, Mauer des alten

Friedhofs. Postkarte um 1922. |

Werke:

- The

Sudden View. A Mexican Yourney. 1953. Später: A Visit to Don

Octavio. A Traveller's Tale from Mexico.

Deutsch: Zu Besuch bei

Don Octavio. Eine

mexikanische Reise. 1960.

- A Legacy. Deutsch: Das

Legat 1969; Das Vermächtnis 1988 und 1993.

Neuausgabe: Ein Vermächtnis 2003.

- The

Best We Can Do. An Account of the Trial of John Bodkin Adams.

-

1958

und 1959: The Trial of Dr. Adams. Deutsch:

Der Fall John Bodkin Adams 1958.

- The Faces of Justice 1961.

Deutsch: Fünf Gesichter der Gerechtigkeit.

-

Justiz in England,

Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich 1964.

- A Favourite of Gods.

Deutsch: Ein Liebling der Götter 1965 und 1978.

- A Compass Error 1968; in

den USA 1969.

- Aldous

Huxley. A Biography I. 1973, II. 1974.

- Jigsaw. An

Unsentimental Education 1989. Deutsch: Zeitschatten.

Ein bio-

graphischer Roman 1992.

-

As it Was. Pleasures, Landscapes and Justice.

1990.

Idee, Konzeption und Gestaltung,

Ausführung, Fotoarbeiten, Scans, Texte

von Edmund Weeger, Archivar.

Texte

für die Objekte, Bilder, Bücher im Wandregal:

Montranz "Wettersegen", Feldkirch,

Kreuzpartikel, Authentik im Fuß.

Die Einwohnerschaft von Feldkirch um 1901

anlässlich der Investiturfeier von

Pfarrer Käpplein

für den Fotografen aufgereiht.

Bildband:

Feldkirch. Bilder aus vergangenen Tagen.

Zusammenstellung und Text: Ruth Burghart.

Horb am Neckar 1992.

Pierre Maria von Wessenberg.

Skizzen einer Lebensreise

1858 - 1942

Von Paris bis Purgstall.

Hrsg. Peter Heinrich von Wessenberg.

A-Weitra [1993].

CD mit

Wessenberg-Suite.

Diese Artikel sind im Rathaus Hartheim

käuflich zu erwerben.

Ganz oben:

Werke von Sybille Bedford.

(Sammlungen Gemeindearchiv Hartheim

und Edmund Weeger).

|